学习一些2025年最新的Nature环境微生物研究文章,了解一下当前较新的研究思路和方法。

- Borton, M.A., McGivern, B.B., Willi, K.R., Woodcroft, B.J., Mosier, A.C., Singleton, D.M., Bambakidis, T., Pelly, A., Daly, R.A., Liu, F., et al. (2025). A functional microbiome catalogue crowdsourced from north american rivers. Nature 637, 103–112. https://doi.org/10.1038/s41586-024-08240-z.

这篇文章跟上一篇那个类似,采样贡献很大,同时有数据资源性贡献。然后测了宏基因组+宏转录组(所以可以自信的说功能数据库),还提出了河流连续体概念(这种思想可以借鉴)。最终也是没有做验证实验发表在Nature上。

北美河流微生物组功能数据库(GROWdb)

在全球气候变化与人类活动加剧的背景下,河流生态系统作为陆地与水生环境的关键连接点,其微生物群落的结构与功能对元素循环、水质维持及生态系统稳定性具有决定性作用。该文章通过创新的众包采样模式与基因组解析技术,构建了首个覆盖北美大陆尺度的河流微生物组功能数据库(GROWdb),为理解河流微生物的生物地理学特征与生态功能提供了突破性视角。

河流是地球表层物质循环的核心枢纽,承担着营养传输、碳氮转化等关键生态功能,同时直接影响人类的水资源安全与生态健康。尽管海洋微生物组已通过全球联盟(如Tara Oceans)得到深入研究,但河流微生物组的研究仍存在显著不足:多数研究依赖16S rRNA基因测序,难以解析功能潜力;宏基因组研究较少恢复宏基因组组装基因组(MAGs),掩盖了未知类群的贡献;采样范围局限于单一河流或流域,缺乏跨系统的普适性结论。

针对这些缺口,本研究旨在通过众包协作与基因组分辨率分析,构建一个覆盖北美主要流域的河流微生物组功能数据库(GROWdb)。其核心目标包括:(1)解析河流微生物的分类与功能多样性,识别核心类群及其代谢潜力;(2)揭示微生物群落结构与功能的空间驱动因素(如地理、土地利用、溪流等级);(3)验证河流连续体概念(RCC)在微生物功能层面的适用性;(4)建立微生物组与新兴污染物转化的关联,为水质管理提供依据。

研究方法

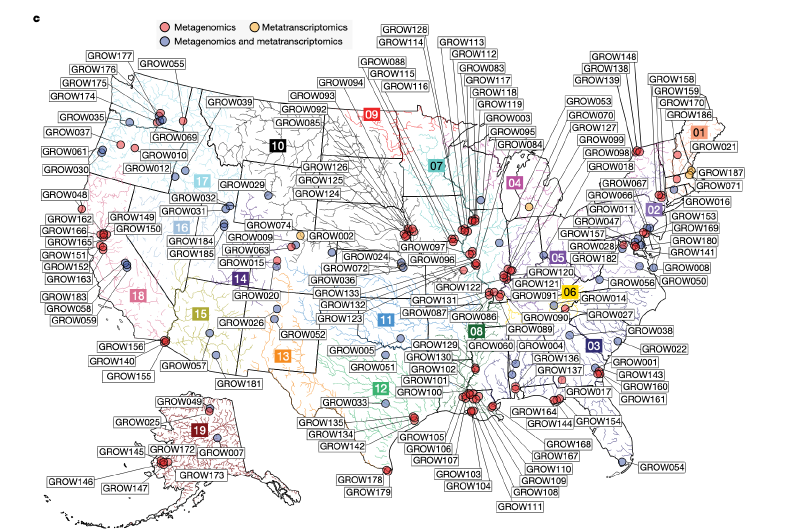

众包采样与数据整合

研究采用“网络中的网络”模式,联合超过100个团队在北美106个站点采集163个表层水样本,覆盖美国90%的流域(21个水文单元),涵盖不同生态区、溪流等级与流域规模。采样同步记录287项地理空间参数(如土地利用、溪流等级、流域面积)和地球化学数据(如水温、营养盐浓度),确保环境变量的全面性。

测序与分析技术

对样本进行宏基因组和宏转录组测序,获得约3.8Tb数据。通过三种组装方法(MEGAHIT、IDBA-UD、metaSPAdes)生成重叠群,结合MetaBAT2进行分箱,最终获得3825个中高质量MAGs,去重后保留2093个(99%序列一致性)。采用GTDB-tk进行分类注释,DRAM进行功能注释,并通过Bowtie2将测序 reads 映射到MAGs以量化丰度与表达量。

数据库构建

GROWdb通过多平台开放访问:NCBI存储原始测序数据与MAGs;国家微生物组数据协作网(NMDC)链接多组学数据;KBase提供基因组注释与代谢模型;GROWdb Explorer提供交互式可视化工具,实现跨学科数据复用。

GROWdb的核心特征

GROWdb包含2093个去重MAGs,覆盖27个门,其中10个科、128个属为新分类单元,大量类群仅通过字母数字命名(如未培养细菌UBA类群),凸显河流微生物的未知多样性。与现有淡水MAGs对比,河流与湖泊微生物组成差异显著,且河流样本的基因组覆盖率更高,表明GROWdb填补了河流微生物基因组资源的空白。

通过分析全球266,764个公开宏基因组数据,发现GROWdb的MAGs存在于90%的河流样本和46%的淡水样本中,且在废水、土壤等环境中也有检出,印证了河流作为“景观整合者”的角色——其微生物群落整合了陆地、水生等多源输入。

核心河流微生物组的功能特征

宏基因组分析显示,放线菌门(Actinobacteriota)、变形菌门(Proteobacteria)、拟杆菌门(Bacteroidota)和疣微菌门(Verrucomicrobiota)为优势类群,占所有样本相对丰度的主导地位。其中,Planktophilia属(放线菌门)在70%的样本中存在,平均相对丰度达12%,是分布最广且最丰富的类群;Limnohabitans_A、Polynucleobacter等5个属也存在于50%以上的样本中。

宏转录组分析进一步识别出25个高表达属,其中Methylopumilus、Polynucleobacter、Planktophilia等6个属在所有转录组样本中均有活性(核心活性属)。这些类群普遍具备有氧呼吸(编码电子传递链复合体)和光驱动代谢(光合系统、视紫红质)能力,部分还能降解硫、甲烷或参与氮还原,体现了代谢冗余——这是河流微生物应对环境波动的关键策略。

硝化作用是河流氮循环的核心环节,GROWdb识别出1个Nitrosomonas属MAG(氨氧化)和2个Nitrospiraceae科MAG(亚硝酸盐氧化),均编码抗紫外线损伤和抗氧化应激的基因(如光解酶、超氧化物歧化酶),适应表层水环境。此外,检测到17个Patescibacteria门MAGs,虽为专性发酵菌(无法呼吸),但在表层水中通过生物膜或低氧微生境存活,且其丰度随河流规模增加而降低,暗示与河床交换的关联。

新兴污染物的微生物响应

河流作为人类活动的“受体”,持续暴露于抗生素、微塑料等新兴污染物。GROWdb分析显示,54.3%的MAGs(1135个)编码25类抗生素抗性基因(ARGs),其中糖肽抗性基因(van)数量最多(1219个),但多数不位于典型抗性基因簇中,功能待验证。30%的ARGs在转录组中表达,且污水处理厂(WWTP)影响的站点中,外排泵和ARGs的表达量显著更高,表明人类活动驱动抗性基因的活跃传播。

此外,微生物还编码微塑料(如 terephthalate)、氟化物等污染物的转化基因。例如,Limnohabitans_A表达PET降解通路的下游基因,Polynucleobacter表达脱卤酶(参与脱氟),且这些基因的表达与城市用地比例正相关,揭示微生物对人为污染的适应性代谢潜力。

大陆尺度的微生物地理模式

通过Mantel检验与方差分解分析,发现溪流等级(反映河流规模)是微生物组成的最强驱动因素,其影响超过纬度、总碳等传统变量。宏基因组和宏转录组组成均随溪流等级显著变化:基因组丰富度在6级溪流达到峰值,转录组丰富度随等级升高持续增加,表明功能活性的调控机制与基因存在性不同。

温度也是关键驱动因素,光驱动代谢(如光合系统、视紫红质)的基因表达与流域最高温度显著相关,核心类群(如Methylopumilus)通过光捕获适应温度变化,暗示气候对河流微生物功能的潜在影响。

微生物群落组成在Omernik生态区和水文单元(HUC)尺度上存在显著分异——干旱草原区与湿润亚热带区的群落结构差异明显,印证了陆地输入对河流微生物的“接种”效应。但功能组成未表现出地理分异,表明分类水平的变化被功能冗余补偿,这为跨区域的微生物管理指标开发提供了依据。

河流连续体概念的功能扩展

河流连续体概念(RCC)预测:随河流规模增大,陆地输入影响减弱,生物多样性先增后减。本研究首次将RCC扩展至微生物功能层面:

- 多样性模式:基因组丰富度在6级溪流达峰,符合RCC中“中等规模河流生物多样性最高”的预测;但转录组丰富度随等级升高而增加,反映功能活性对河流规模的独特响应。

- 碳利用策略:低等级溪流中,微生物高表达聚合物、芳香族化合物降解基因(依赖陆地输入);高等级河流中,甲基营养基因(如甲醇氧化)表达增强(依赖自生源碳),印证RCC中“陆地碳输入随河流规模降低”的预测。

- 光代谢梯度:高等级河流中光驱动代谢基因表达显著增加,与RCC中“大型河流光照更充足”的特征一致,且光合/呼吸(P/R)比在6-8级溪流最高,支持RCC的能量流动模型。

研究结论

GROWdb通过众包模式与基因组解析,首次系统揭示了北美河流微生物的功能多样性与地理驱动机制,其创新点包括:(1)建立首个跨大陆尺度的河流微生物基因组资源,填补分类与功能研究的缺口;(2)阐明微生物对新兴污染物的代谢潜力,为水质监测提供生物标志物;(3)验证RCC在微生物功能层面的适用性,为生态预测模型提供框架。

未来研究可基于GROWdb探索:(1)长期气候变化对河流微生物功能的影响;(2)污染物转化基因的水平转移机制;(3)跨大陆河流微生物的对比分析。作为开放数据库,GROWdb为 watershed 预测模型与微生物组管理实践提供了基础,助力应对水资源可持续性与环境变化的挑战。